脳は無意識下で見えていないものを勝手に解釈して創造している。脳の不思議なところで、見ている時点でそのものを歪めているという事実があるのだ。

一種の偏見ともいえるのだが、実例とともに紹介していく。

盲点の見えないは、消えるのではなく埋める

盲点の存在は、学校で習ったことがあると思う。

人は目のレンズに映った光を網膜で神経情報に変換し、脳内で映像情報として処理しているのだが、その網膜には視神経の束が通っており、その小さな穴の点には網膜がないので見えなくなる。

これが盲点だ。

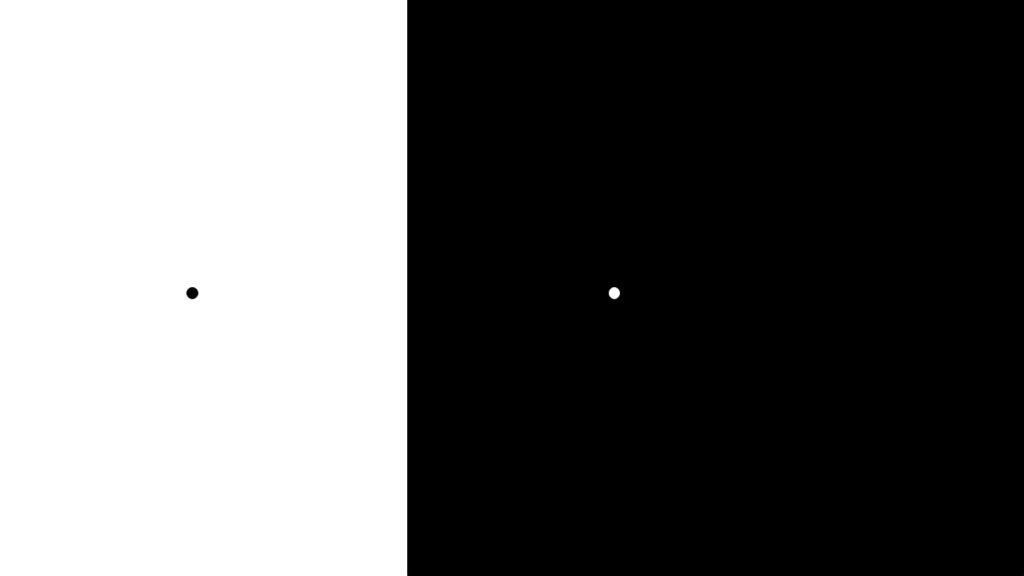

童心に帰って実際に試してみてほしい。

右目を閉じて、左目で白い点を注視する。画面を近付けたり離したりすると左の黒い点が消えるところがあるはずだ(大体10~20㎝くらい)。

今度は、さきほどとは逆向きで同じように左の白い点を消してみてほしい。

白い点が消えるが、黒く塗りつぶされて見えるようになったはずだ。

ここから分かることは、網膜が見えない部分を空白にする(=消える)のではなく、盲点周辺の色から見えてない部分を予測して脳が勝手に解釈をして埋めているということ。

最初の黒い点が消えたのも消えたのではなく、その実、周りが白いから白で補完したということになる。盲点は見えない=消えるのではなく、見えない=埋めるという作業を脳が無意識に行っているのだ。

今見ている色のほとんどは脳が着色している

前回、目に見えていないもので世界はできているの記事で、網膜は赤青緑の三色しか認識することができず、黄色やその他の色は脳の錯覚であること。また、人が見える可視光線は電磁波の周波数の中でも、ごく狭いチャンネルに限られている。ということについて言及した。

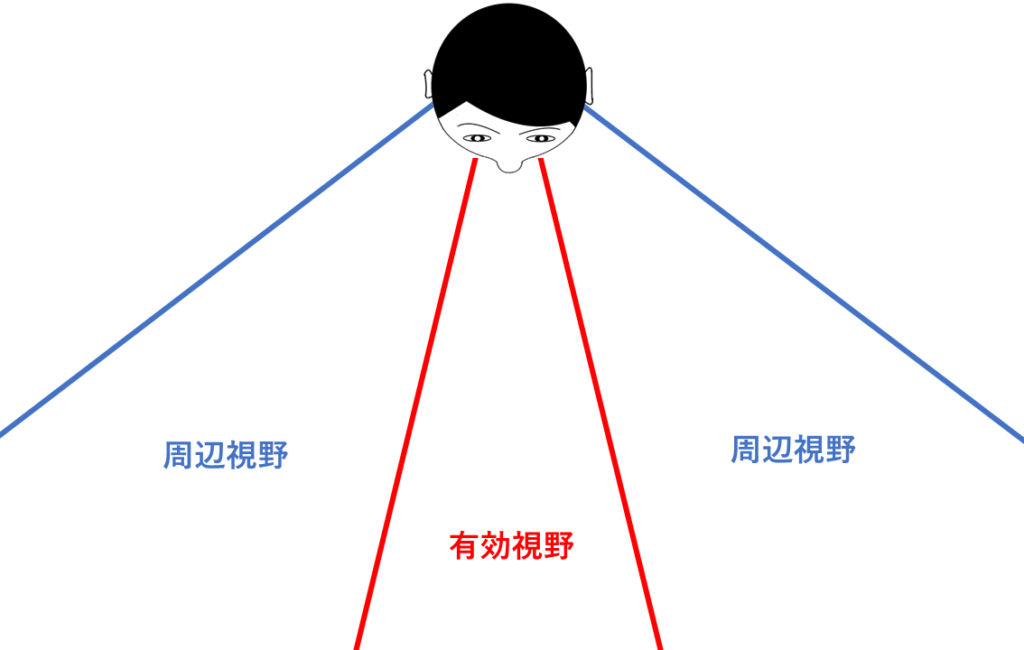

人の網膜のセンサーには光と色を感知するものが別々に存在する。光を感じるセンサーは網膜の中心部分から外側に掛けて数が少なくなっていく。

そのため、パッと顔を上げて景色を俯瞰して眺めると分かるが、周辺視野の端っこは暗く見えていることと思う。

一方で、色を感じる網膜のセンサーはどうかというと、網膜の中心部分に集まっているのは同じだが、周辺はほぼゼロになる。実は、人は視点の中心の周りでしか色を識別することができない。

でも今見えてる風景には端っこまでちゃんと色が付いているじゃないか、と思ってしまうだろう。しかし、これも実は、脳が勝手に着色をしている。今見ている文字を読んでいる外側はほとんど色が見えていないのだ。

これも簡単に実験で確かめることができるのでやってみてほしい。

色違いの三色のペンを用意して自分に見えないようにランダムで一本選ぶ。壁など一点を見つめ、利き手で周辺視野の外側から視点に向かって徐々にペンを動かしていく。

するとどうなるだろうか。ペンだということは分かってもモノクロで何色かは分からない。

視点に近付いてきた時にようやくそのペンがパッと色付くはずだ。自分の色が見えてる範囲が意外と狭いことに驚くことだろう。

次に今度は何色か分かった状態で視点から周辺視野の外側に向かってペンを動かしていってみてほしい。

モノクロに変わるまでの位置が広がったことと思う。脳がそのペンの色を分かっているから、勝手に補完して着色しているのだ。

見えてないけど、見えている盲視

他にも見えていないけど、見えているという興味深い例がある。

目の網膜から入った神経情報は、一次視覚野と呼ばれる脳の一番後ろの部分で処理されることで物が見えている。これが、事故などで片側の一次視覚野に障害を負ってしまった人の実験例がある。

左脳の一次視覚野に障害が出てしまった人は、失明したわけではないのに右目がまったく見えなくなってしまう。だから、視野の右側で光を付けてもどこが光っているか分からない、そもそも光っていることにすら気付かない。これは、本人が「見えていない」と感じているからに他ならない。

しかし、どこが光っているか勘でいいから指してほしいと強引に問うと正しく光った場所を指すことができたという。この現象を盲視といい、意識的な知覚が生じていなくても視覚刺激に反応して、無意識で行動できることを示唆している。その他にも右方向から飛んできた物をとっさに避けることができたりしたというのだから、不思議だ。

視神経は脳の真ん中あたりにある上丘(じょうきゅう)という場所にも繋がっており、盲視はこの上丘を使っていることが分かっている。上丘で見ているものは意識には現れず、当然ながら、文字を識別したりする機能まではない。

しかしながら、光った、物体が動いているという単純かつ原始的な機能だからこそ、判断が早くて正確。

野球やテニスといったプロスポーツではこの上丘を使っていると言える。文字やモノの視覚を人が識別するまでに0.5秒ほどかかるのだが、野球でピッチャーが投げる球も0.5秒ほどでキャッチャーまで届く。投げられたボールが早いのか、遅いのか、球種は何かを視覚で判断しようとしてからバットを振っていては到底間に合わない。

実際に野球のバッターも高速で飛んでくるボールをバットに当てる時は「何も考えていない」という。

さいごに

無意識下で見ることが歪められていることが分かっていただけたと思う。

これだけのことを勝手気ままに脳が処理していることは、意識的に意識外に目を向けないと知ることができない。ステレオタイプやラベリングといったワードが偏見を語る場でよくよく見かけるが、見ていること自体の不確かさを知ることが、自身の先入観を取り払う一つのきっかけになり得るのではないだろうか。