先週、10月15日木曜日。

経営者ないし経営に近しい方、個人で事業をされている方向けに講演を行いました。

テーマは、時代とともに変わり行くマーケティング論の今現在の姿、そしてその活用方法について。

現代マーケティングの概念が創生されて70年、極めて多様に拡張され分かりづらくなってしまったこの理論の実態を、歴史と紐づけて体系化し、文脈的に理解してもらえるような構成でお送りしました。

マーケティング理論の変遷

マーケティングの創生は、工業化の発達とともに訪れました。

産業革命により、多くのモノの価値が極めて庶民的になったことにより、広大になった市場を意識する、マーケットを把握するといった思考が生まれたと言えます。

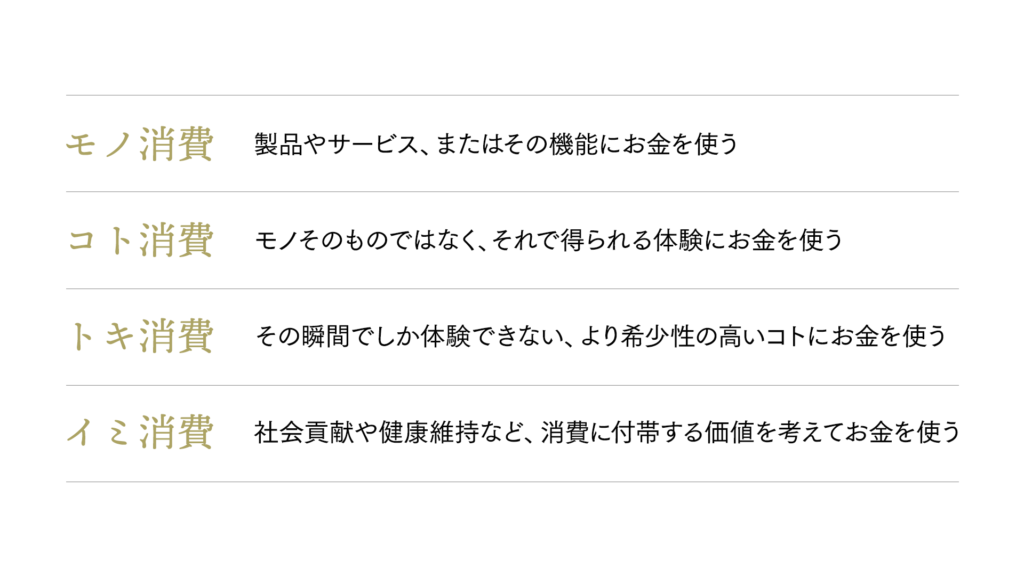

この時の市場は“物質消費”の時代。

故にマーケティングの主眼も、製品が中心。製品をいかに効率よく大量に生産して供給できるかが勝利条件、といった論理に基づいていました。

その後、ある程度十分な量の製品が消費者に行き渡ると、消費者を中心に据えたマーケティング理論に移行します。

モノも情報も不足していたそれまでと異なり、モノが溢れ、需要が低迷化するとともに、消費者が厳選するようになったために生まれた変化です。企業などの供給者は、自社の製品やサービスを選んでもらえるように、消費者のニーズを分析し、それを反映させた開発や顧客サポートを行うようになりました。

そんな時代がある程度続くと、徐々に各社の製品やサービスの品質や価格が均一化(コモディティ化)していき、他社との差別化をますます創出し辛くなっていきます。

さらにインターネットの普及により、消費者一人一人が入手できる情報の量も質も向上。口コミなどのレビュー情報が代表されますが、消費者同士の広大で多様なネットワークが構築され、極めて容易に、かつ客観的意見による比較・検討が可能となり、消費意識は減退していきます。

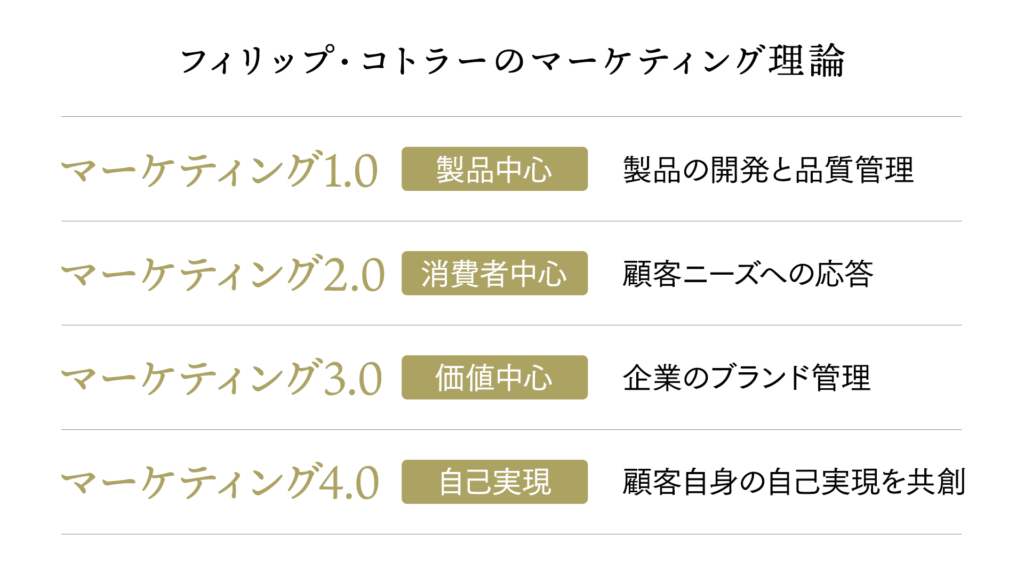

そうした文脈で提唱されたのが、マーケティング3.0。

アメリカの経営学者フィリップ・コトラーによる言です。

コトラーによると、産業革命によって意識され始めた現代マーケティングの始まりの論理が、ver1.0に当たる「製品中心」の考え方、その後の「消費者中心」の理論はver2.0に当たります。

そしてその先にあるマーケティング3.0は「価値中心」。

製品やサービスそのものではなく、それらを通した価値の創造を原則とした考え方です。UXやCXといった「体験価値」という思想もver3.0からの派生でしょう。CSR事業に取り組む企業が増え始めたのもこの頃からで、それらを含めた企業のブランド管理などで価値創造を実現しようとする動きも、近年見られるようになったのは、皆さんもご存知のところと思います。

モノからコトへ、所有から利用へ、などと言われる消費動向の変化とも重ねて考えることができますね。

マーケティング理論の最新形態

そして現在。

そのマーケティング3.0が提唱されて10年も経たないうちに、コトラーは次の段階への示唆を告げています。

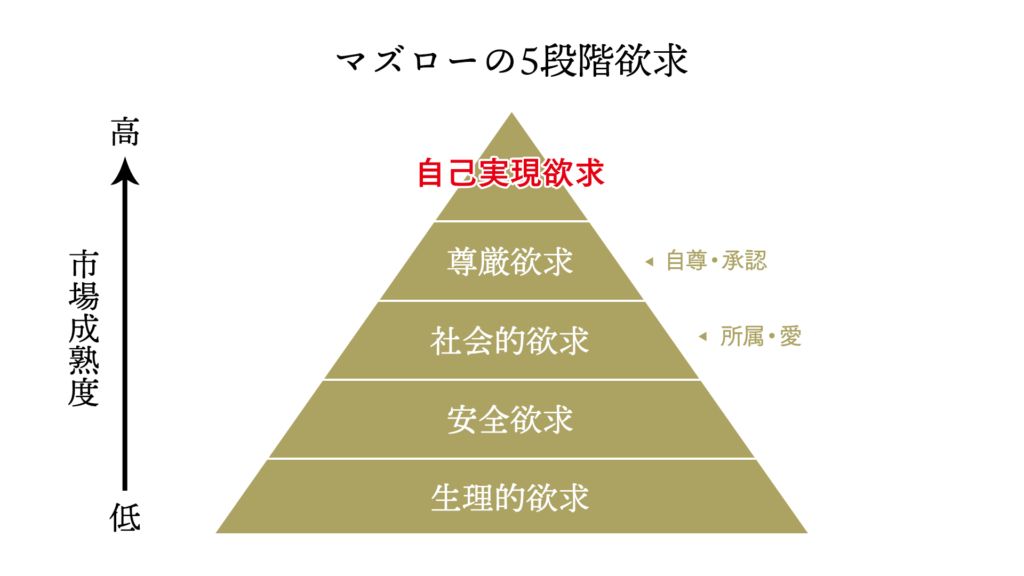

この理論は、アメリカの心理学者アブラハム・マズローの5段階欲求という心理学の知見が応用されています。

人間は、生理的欲求、安全欲求、社会的欲求、尊厳欲求が満たされると、自己実現欲求というものが現れるのだそう。

そしてコトラー曰く、現在は下位4段階がすでに満たされつつあり、最上位段階に当たる「自己実現欲求」が消費傾向として顕在化し始めているとのこと。

ではその「自己実現欲求」とはどのようなものなのか、そして我々はそれをどう「消費傾向」として解釈して、サービスとして提供していけば良いのだろうか。

というのが、今講演の主題となりました。

人は自分が求めていることを言語化できていない

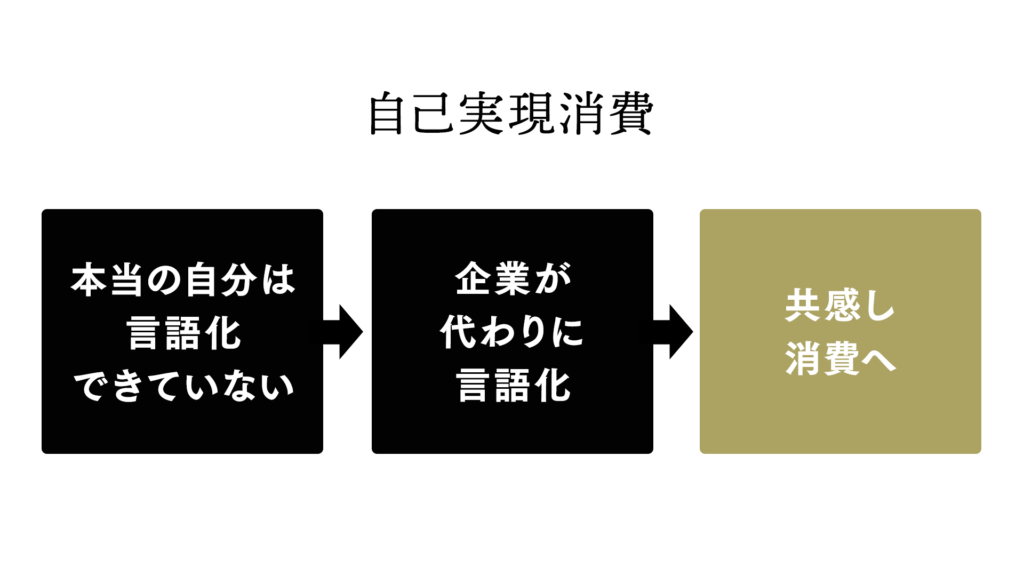

ズームでは「人は自己実現したいという欲求はあるものの、何がそれにつながるのかを言語化できていない」という切り口で、こちらを解釈しています。

つまり、従来マーケティングの考え方であるような「ニーズ分析」が通用しないということです。

マーケティング4.0で示される消費者の需要、すなわち「自己実現欲求」は、まだこの世にない、もしくは消費者自らがまだ認知していないモノゴトに対する欲求です。

かつて馬車全盛の時代、ヘンリー・フォードが馬がいらない車という概念を開発したような、スターバックスコーヒーがサードプレイスという新たな居場所を提案したような、スティーブ・ジョブズがミニマリズムの美徳を周知したような。

有り体に言えば、イノベーションやインサイトといったものを求めているとも言えます。

そういった需要が強まる世の中で、我々事業者がやるべきこと、それは提案です。

消費者が自己実現に反映できるような、自分のあるべき姿と重ね合わせられるような、そんな共感を生む提案を築き上げることこそ使命なのです。

ニッチマーケティングの優位化

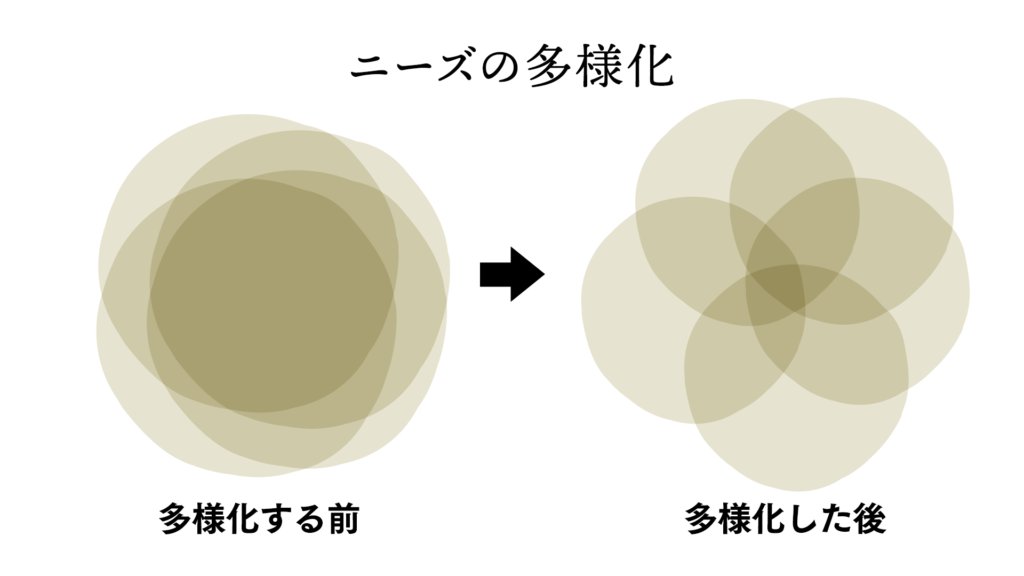

現在、人々の在り方は多様化の一途を辿っています。

それにより、ニーズも多様化し、高度に複雑化しています。

一昔前であれば、ある程度大きな枠組みで市場を判断するマスマーケティングの手法が有効だったことは疑いようのない事実です。

けれど多様化時代の今、マスを見ることで招く混乱の危険性が極めて高くなっています。

Googleの元CEOエリック・シュミットは以前「2003年までの2万年間の情報量を今や2日おきに作っている」と語っていましたが、人一人が得られる情報に限りがあった時代と現在の状況はまるで異なります。

そんな中、マスマーケティングでセグメントした属性の消費者を全て満たそうとする考え方は、多様化したそれぞれ一人一人の満足度を著しく損なうことに他なりません。

マーケティング4.0の世界では、コアな属性に向けて、より先鋭化したニッチなマーケティングをすることが肝要なのです。

ニッチでは確かに、ある程度以上の市場規模を期待することは難しいかもしれません。けれどそれは逆に、どんな小さな事業規模でも育つ芽が大いに期待できるということでもあります。

そう考えると、どんな人にとっても平等にチャンスが開かれたいい時代と捉えることができるかもしれません。